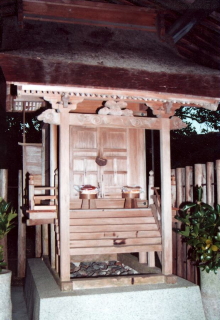

九谷八幡様の厨子(当時撮影)

「檀家さんの頁」では、この巡拝の模様を撮影した当時のビデオ画像を用意しています。今から13年前…貴重な資料ですね。

懐かしの写真集という事で、忘れかけている…忘れてしまった事を写真を頼りに思い出してみようというコーナーです。

写真だけなら何てことないのですが、コメントがないとサッパリ分かりませんよね。この、松尾講中の皆さんによる宗門縁故の八幡さま巡拝もかなり前のことです。

この催しは幸いにも、「法明界」という冊子に紹介されているので、そこから記事を引用してみましょう。

「八幡様を巡拝して」

松尾講中 一信徒

正月のお日待ち看経の席で、こんな話が出た。

「この頃は、初詣に他所の有名なお宮や、お寺へお参りするが、近い所でワシらの宗旨のお参り所があるというのに、そこへはお参りしたことがない。

どこのどんな所かも知らん。昔、ワシらの親爺やお袋は、お参りしたことがあったと聞いたことがあるが、何と今年は一遍ワシらもお参りしようじゃないか」

「お上人さん、何処何処かいな?」

「久々井の八幡様、斗有の八幡様、九谷の八幡様と太田の比丘尼塚があるが、それにあっちに行けば、本山にもお参りしたらどうかいな?」

「名前だけは年寄りから聞いたことがあるが、どんな所かまるっきり知らんもんばかりじゃから、お上人さんに連れて行ってもらわにゃあ分からんなあ」

「そうじゃ。お寺の都合のええ日で、なるべく早え方がええなあ」

「2月2日なら都合がつく」

「そんなら、2月2日に決めよう。言い出しっぺが言い出しついでに、バスを交渉してくれ」

「初めてのことで、どう巡ったらええんか、どの位時間がかかるんか、サッパリ分からんから、少々早いが8時出発にしよう。

みんなその心算で、なるべく都合つけて、できるだけ多く参加するようにしよう」・・・ということになった。

いよいよ、2月2日の午前8時、松尾バス停を稲荷交通のサロンバスは、参加者18名(講社15軒)を乗せて出発。

途中、大安寺でお上人さんと日常師が加わって、総勢20名で巡拝の途についた。

穏やかな暖かい好天に恵まれて、備南の市街地を快適に走る。

2号線バイパスを東へ、上道町から長船駅前を経て、まず備前市久々井の八幡様に詣でる。

ここは久々井の衆落の前を少し西へ…坂道を上がった山手にある、一見集会所ふうの建物。

内陣には実に立派な祭壇が祀られた、荘厳なお寺であるのに吃驚した。無住無人の八幡様と聞いていたのに、思いがけなくも講社長さんら数名の檀家の方々の誠に手厚い応接を頂き恐縮。

まず、携行した香華を供え、お上人のご先導で唱題礼拝。次いで、総代柴田氏のご挨拶を頂く。

「ここは大安寺の分院であり、前官長日省上人のご生地である」と聞いて感慨を深くした。温かい缶コーヒーやパン等を頂き、一同感謝しながらここを辞して次のお参所、斗有八幡様へと向かう。

ここは、山陽町の西北部にあたり、斗有東バス停の近くでバスを降りる。衆落を通り抜けて、およそ1キロばかり西南へ山道を辿ると、ここも一見集会所ふうの建物の前に出る。

これが八幡様だ。前庭は広く、一隅に大きな檀の木があった。周囲は樹々に包まれた閑寂な所。

檀家の婦人方が迎えられて内に入ると、ここも正面の一段高い所に、誠に見事な祭壇が祀られていて本当に立派なお寺であるのに驚嘆した。

ここでも香華を供え、お上人の導師で唱題礼拝する。岡村講社長さんのご挨拶で、ここが妙蓮寺であることを知った。暖房の利いた堂内で、熱いお茶とお菓子を頂き、皆様のご厚意に深く感謝しつつ12時過ぎ、ここを後にした。

バスが峠を越えると御津町で、程なく金川大橋。ここから53号線を暫く北進して、ドライブイン中野屋で昼食を摂って休憩。

1時半頃ここを発って、次の巡拝地「比丘尼塚」へ向かう。

建部町太田の信号を右折し、衆落を外れると更に左折して登り坂にかかる。道は広い舗装路だが、桜の枝が邪魔をしてバスが通れない。ここから凡そ1キロ余り歩く。

山腹を幾曲がりすると、南向きの小高い所に墓所が見えてきた。

ここが比丘尼塚だ。

登り口に日省上人の指標が建ててある。一本の椿の下に並んでいる古い豊島石の墓標が5基。

もう大分古いが、寛文9年の文字は読みとれる。およそ三百数十年前の寛文年間、名君の誉れ高い芳烈公によって我が宗門は、僧侶は追放、信者は改宗という厳しい弾圧を受けた。

いわゆる寛文の法難である。

この時、5人の信者が頑として弾圧に屈せず、50日間もの断食の後、遂に餓死された。−−−という尊い殉教者を弔う墓であると、私たちを案内してくれた田渕老婆が話しておられた。

香華を手向けて読経を捧げて、心からご冥福を祈った。折しも一陣の粉雪が降ってきた…。

ここから国道53号線を引き返して、鹿瀬の本山本覚寺に詣でる。本堂に上がって香華を供える。

流石に本山だけあって、実に絢爛荘厳な内陣、格天井の華麗な絵、ただただ、うっとりと見とれるばかり。

やがて、お上人の導師でお題目を唱え、お説教とお煎餅を頂戴してここを辞去する。

清助氏に誘われて、本覚寺前の喫茶店で小憩し、大変美味しいコーヒーを頂く。聞けば、彼の実兄の店とか…。明るい好感の持てる店だった。

心から感謝しつつ4時頃ここを後に、最後の参詣地「九谷の八幡様」へ向かってバスは進む。

九谷は、金川から西へ宇甘川に沿って凡そ10キロばかり行くと左手に橋が斜めにかかっている。これを渡って少し走った山間にある。

衆落の外れでバスを降り、ここから西へ落ち葉の坂道を凡そ1キロばかり辿る。

池の土手を通り、竹藪の傍らの坂を上がると、一見お宮ふうの建物の前に出る。これが九谷の八幡様だ。

拝殿の奥にある本殿は、まったくの社造りで、本当に八幡様かと思うような構えであるが、床下には題目石が埋蔵し祀られているとのことだ。まず、香華を供え、題目礼拝する。

ここでも二宮講社長とご婦人方の心のこもった接待を頂く。殊に、ここで頂いた熱い生姜湯の味は格別であった。

周囲を大きな樹々で囲まれて、昼でもなお薄暗く物淋しいこの山中に、人目を憚ってこもり、ただ一途に固く信仰を守り通してこられた同宗の方々に、今更ながら深い敬意と感動を覚えながら坂道を下りた。

山間の日没は早い。暮色の漂う5時過ぎ、ここを後に帰途についた。バスは金川から空港道路を快走する。初めて通る道とて飽かずに辺りを眺めながら今日の巡拝を追想する。

やはり、八幡様は弾圧を逃れるための隠れ蓑で、何処でも人里離れた山中に建てられていました。ここで密かに、固く信仰を守り続けて、我が宗門の灯を絶やさなかった人々の信心…。

その深さと、その偉大な足跡を初めて拝して、限りない感銘を覚えたことでした。

かくて6時頃、無事に帰ることが出来ました。皆さん、大変有難うございました。合掌

平成元年3月1日発行「法明界第29号」から「同33号」まで連載された、「八幡様を巡拝して」を一気に読んで頂きました。

当時、撮影した写真の枚数はこんなもんじゃないと思います。しかし、現時点で手元に残っているのはこれだけ。もし、写真の補足が出来るようでしたら、随時アップしたいと思います。

記:日常